Théophile Gautier aimait, on le sait, à voyager. Il a légué ses récits de voyage en Espagne, en Russie, à Londres, mais aussi, fasciné par l’Orient, comme tant d’autres à l’époque, à Constantinople. Il embarqua en effet le 11 juin 1852 à Marseille, à bord du Leonidas, qui rejoignit Constantinople le 22 juin, via Malte, Syra et Smyrne. La narration de ce séjour est publiée aux Éditions Bartillat (Paris, 2008), sous le titre «Constantinople». L’extrait proposé ci-dessous, dont Théophile Gautier recueillit le contenu auprès de la communauté grecque de la ville, est précédé un peu plus haut dans le texte, à la page 318, par cette phrase : «...malgré ses dégradations de toutes sortes, Sainte-Sophie l’emporte encore sur toutes les églises chrétiennes que j’ai vues, et j’en ai visité beaucoup…». Le texte ci-dessous est repris des pages 321 et 322, en conservant certaines particularités orthographiques qu’on y observe.

Théophile Gautier aimait, on le sait, à voyager. Il a légué ses récits de voyage en Espagne, en Russie, à Londres, mais aussi, fasciné par l’Orient, comme tant d’autres à l’époque, à Constantinople. Il embarqua en effet le 11 juin 1852 à Marseille, à bord du Leonidas, qui rejoignit Constantinople le 22 juin, via Malte, Syra et Smyrne. La narration de ce séjour est publiée aux Éditions Bartillat (Paris, 2008), sous le titre «Constantinople». L’extrait proposé ci-dessous, dont Théophile Gautier recueillit le contenu auprès de la communauté grecque de la ville, est précédé un peu plus haut dans le texte, à la page 318, par cette phrase : «...malgré ses dégradations de toutes sortes, Sainte-Sophie l’emporte encore sur toutes les églises chrétiennes que j’ai vues, et j’en ai visité beaucoup…». Le texte ci-dessous est repris des pages 321 et 322, en conservant certaines particularités orthographiques qu’on y observe.

Puisque je viens de prononcer le mot de légende, je vais en raconter une qui a cours dans Constantinople, et à laquelle les événements du jour donneront le mérite de l’à-propos. Lorsque les portes de Sainte-Sophie s’ouvrirent sous la pression des hordes barbares qui assiégeaient la ville de Constantin, un prêtre était à l’autel en train de dire la messe. Au bruit que firent sur les dalles de Justinien les sabots des chevaux tartares, aux hurlements de la soldatesque, au cri d’épouvante des fidèles, le prêtre interrompit le saint sacrifice, prit avec lui les vases sacrés et se dirigea vers une des nefs latérales d’un pas impassible et solennel. Les soldats brandissant leurs cimeterres allaient l’atteindre, lorsqu’il disparut dans un mur qui s’ouvrit et se referma: on crut d’abord à quelque issue secrète, une porte masquée; mais non:le mur sondé était solide, compacte, impénétrable. Le prêtre avait passé à travers un mur massif de maçonnerie.

Puisque je viens de prononcer le mot de légende, je vais en raconter une qui a cours dans Constantinople, et à laquelle les événements du jour donneront le mérite de l’à-propos. Lorsque les portes de Sainte-Sophie s’ouvrirent sous la pression des hordes barbares qui assiégeaient la ville de Constantin, un prêtre était à l’autel en train de dire la messe. Au bruit que firent sur les dalles de Justinien les sabots des chevaux tartares, aux hurlements de la soldatesque, au cri d’épouvante des fidèles, le prêtre interrompit le saint sacrifice, prit avec lui les vases sacrés et se dirigea vers une des nefs latérales d’un pas impassible et solennel. Les soldats brandissant leurs cimeterres allaient l’atteindre, lorsqu’il disparut dans un mur qui s’ouvrit et se referma: on crut d’abord à quelque issue secrète, une porte masquée; mais non:le mur sondé était solide, compacte, impénétrable. Le prêtre avait passé à travers un mur massif de maçonnerie.

Quelquefois, dit-on, l’on entend sortir de l’épaisseur de la muraille de vagues psalmodies (…) Quand Sainte-Sophie sera rendue au culte chrétien, la muraille s’ouvrira d’elle-même, et le prêtre, sortant de sa retraite, viendra achever à l’autel la messe commencée il y a quatre cents ans.

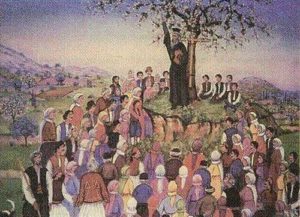

La vénération populaire sans précédent dont fit l’objet Saint Cosme d’Étolie permit au monde de découvrir les prophéties de celui-ci. Saint Cosme vécut au XVIIIe siècle, mais il fut glorifié par l’Église seulement vers la moitié du XXe siècle. Le peuple, lui, ne douta jamais de la sainteté de cet homme. C’est ce qui permit la préservation de tout ce qui avait trait à la mémoire du saint. De très anciennes icônes le représentent. Chacune de ses paroles a été précieusement consignée. Et tout cela fut transmis de génération en génération. C’est ainsi que l’on conserve encore de nombreux objets liés à Saint Cosme: par exemple des vêtements, et des croix de bois et de métal, qu’il laissa sur les lieux où il allait prêcher.

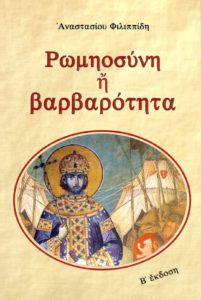

La vénération populaire sans précédent dont fit l’objet Saint Cosme d’Étolie permit au monde de découvrir les prophéties de celui-ci. Saint Cosme vécut au XVIIIe siècle, mais il fut glorifié par l’Église seulement vers la moitié du XXe siècle. Le peuple, lui, ne douta jamais de la sainteté de cet homme. C’est ce qui permit la préservation de tout ce qui avait trait à la mémoire du saint. De très anciennes icônes le représentent. Chacune de ses paroles a été précieusement consignée. Et tout cela fut transmis de génération en génération. C’est ainsi que l’on conserve encore de nombreux objets liés à Saint Cosme: par exemple des vêtements, et des croix de bois et de métal, qu’il laissa sur les lieux où il allait prêcher.  «Romanité ou barbarie? L’Origine historique du conflit séculaire entre Hellénisme et Occident», est un ouvrage écrit par Anastasios Philippidès et publié en 1994 sous le titre «Ρωμηοσύνη ή βαρβαρότητα». Outre l’originalité et la pertinence de son analyse historique, dans la lignée des enseignements du P. Jean Romanides et du Métropolite Hiérotheos de Naupacte, il constitue un éclairage extrêmement intéressant de la situation de crise qui se déploie en Grèce depuis quelques années. Il semble que le livre précité n’ait pas été traduit en français à ce jour. La traduction du prologue du livre, rédigé par le Métropolite Hiérotheos et de l’introduction de l’ouvrage se trouvent ici. Pour la cohérence avec le propos de l’auteur nous avons traduit le grec Ελλάδα et Έλληνες non par Grèce et Grecs, mais par Hellade et Hellènes (la version anglaise du livre ayant retenu Hellas et Hellenes). Le texte ci-dessous, celui du premier chapitre du livre, concerne justement l’histoire, conflictuelle, de la distinction entre les deux appellations. La traduction du prologue du livre (rédigé par Monseigneur Hierotheos de Naupacte) est accessible

«Romanité ou barbarie? L’Origine historique du conflit séculaire entre Hellénisme et Occident», est un ouvrage écrit par Anastasios Philippidès et publié en 1994 sous le titre «Ρωμηοσύνη ή βαρβαρότητα». Outre l’originalité et la pertinence de son analyse historique, dans la lignée des enseignements du P. Jean Romanides et du Métropolite Hiérotheos de Naupacte, il constitue un éclairage extrêmement intéressant de la situation de crise qui se déploie en Grèce depuis quelques années. Il semble que le livre précité n’ait pas été traduit en français à ce jour. La traduction du prologue du livre, rédigé par le Métropolite Hiérotheos et de l’introduction de l’ouvrage se trouvent ici. Pour la cohérence avec le propos de l’auteur nous avons traduit le grec Ελλάδα et Έλληνες non par Grèce et Grecs, mais par Hellade et Hellènes (la version anglaise du livre ayant retenu Hellas et Hellenes). Le texte ci-dessous, celui du premier chapitre du livre, concerne justement l’histoire, conflictuelle, de la distinction entre les deux appellations. La traduction du prologue du livre (rédigé par Monseigneur Hierotheos de Naupacte) est accessible