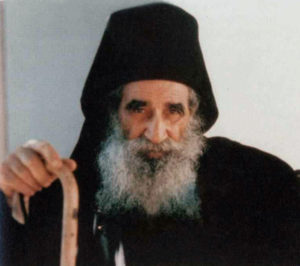

Le texte ci-dessous est la suite de la traduction en français de la version russe du livre «Geronda Arsenios, le Spiléote, compagnon des exploits ascétiques de Geronda Joseph l’Hésychaste».

Le texte ci-dessous est la suite de la traduction en français de la version russe du livre «Geronda Arsenios, le Spiléote, compagnon des exploits ascétiques de Geronda Joseph l’Hésychaste».

La version russe utilisée est «Старец Арсений Пещерник, сподвижник старца Иосифа Исихаста / Монах Иосиф Дионисиатис», éditée en 2002 à Moscou par le Podvorié de la Trinité-Saint Serge. L’original grec (Ο Γέρων Αρσένιος ο Σπηλαιώτης (1886-1983)) ne semble plus édité depuis 2008. Il en existe une version anglaise datée de 2005, sans mention de la maison d’édition. Une traduction officielle en français de ce remarquable petit livre n’existe pas à notre connaissance.

Quelques enseignements de Geronda Arsenios

Par humilité, Geronda ne prit jamais la parole dans des assemblées publiques, toutefois sa kelia était un petit auditoire d’érudits dans lequel de nombreux frères venaient prendre des forces et poser diverses questions. L’un d’entre eux demanda :

– Geronda, quand nous accomplissons nos obédiences, est-il nécessaire de dire la prière?

– Bien sûr, la prière ne doit jamais s’arrêter.

– J’essaie de dire la prière de façon permanente, mais mon mental est dissipé.

– Quand nous disons la prière tant que nous en avons la force, nous obligeons le mental à comprendre ce que nous prononçons. Read more

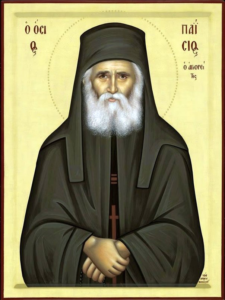

A ce jour, trois volumes des Paroles de Saint Païssios l’Athonite ont été traduits en français. Alors que les six volumes en grec ont été traduits en russe depuis des années. Le texte ci-dessous est la traduction d’un extrait du volume VI De la Prière, dont la traduction russe a été publiée en 2021 aux Éditions Orthograph à Moscou. Le présent texte sera sans doute moins fidèle à la lettre de l’original grec que la traduction française officielle que nous attendons tous, mais malgré cela, les lecteurs francophones auront un avant-goût de ce que nous attendons tous et que la patience nous proposera dans plusieurs années peut-être, lors de la parution de ce volume en français. Il s’agit ici d’un extrait du chapitre 1 de la première partie, pages 19 à 22, de l’édition russe.

A ce jour, trois volumes des Paroles de Saint Païssios l’Athonite ont été traduits en français. Alors que les six volumes en grec ont été traduits en russe depuis des années. Le texte ci-dessous est la traduction d’un extrait du volume VI De la Prière, dont la traduction russe a été publiée en 2021 aux Éditions Orthograph à Moscou. Le présent texte sera sans doute moins fidèle à la lettre de l’original grec que la traduction française officielle que nous attendons tous, mais malgré cela, les lecteurs francophones auront un avant-goût de ce que nous attendons tous et que la patience nous proposera dans plusieurs années peut-être, lors de la parution de ce volume en français. Il s’agit ici d’un extrait du chapitre 1 de la première partie, pages 19 à 22, de l’édition russe.

Écrits

Écrits

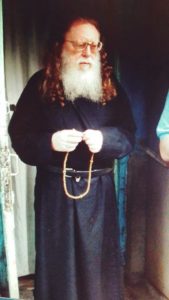

L’Archimandrite Raphaël est un défenseur ardent de la Tradition de l’Église. Il a consacré une grande partie de sa vie longue de 90 ans ainsi que la majeure part de sa production littéraire foisonnante à la défense des dogmes et à la façon de les mettre en œuvre dans la vie de l’Église et du chrétien. Le texte ci-dessous est la traduction d’un original du Père Archimandrite Raphaël (Kareline), proposant une description poétique et spirituelle du chotki, et mis en ligne sur le site Pravoslavie.ru, le 20 janvier 2010. Quelques éléments de biographie de l’Archimandrite Raphaël sont accessibles

L’Archimandrite Raphaël est un défenseur ardent de la Tradition de l’Église. Il a consacré une grande partie de sa vie longue de 90 ans ainsi que la majeure part de sa production littéraire foisonnante à la défense des dogmes et à la façon de les mettre en œuvre dans la vie de l’Église et du chrétien. Le texte ci-dessous est la traduction d’un original du Père Archimandrite Raphaël (Kareline), proposant une description poétique et spirituelle du chotki, et mis en ligne sur le site Pravoslavie.ru, le 20 janvier 2010. Quelques éléments de biographie de l’Archimandrite Raphaël sont accessibles  Le cercle symbolise l’infinité. Le chotki est le début du chemin spirituel, qui jamais ne se termine; il n’existe ni limite ni frontière au rapprochement de l’âme vers Dieu. Le chotki est la voix silencieuse de l’ange gardien qui éveille l’âme à la prière, l’âme plongée dans les images du monde éphémère et dans les rêves pénibles. Le chotki est le clocher silencieux qui appelle dans notre cœur nos pensées tournées vers le monde extérieur, comme le clocher de l’église appelle les gens à la prière dans l’église.

Le cercle symbolise l’infinité. Le chotki est le début du chemin spirituel, qui jamais ne se termine; il n’existe ni limite ni frontière au rapprochement de l’âme vers Dieu. Le chotki est la voix silencieuse de l’ange gardien qui éveille l’âme à la prière, l’âme plongée dans les images du monde éphémère et dans les rêves pénibles. Le chotki est le clocher silencieux qui appelle dans notre cœur nos pensées tournées vers le monde extérieur, comme le clocher de l’église appelle les gens à la prière dans l’église.